袁泉《青蛇》话剧惊艳首演,颠覆演绎经典角色引热议

更新时间:2025-05-11 14:10 浏览量:100

## 袁泉版青蛇:当"妖气"褪去,人性在舞台上绽放

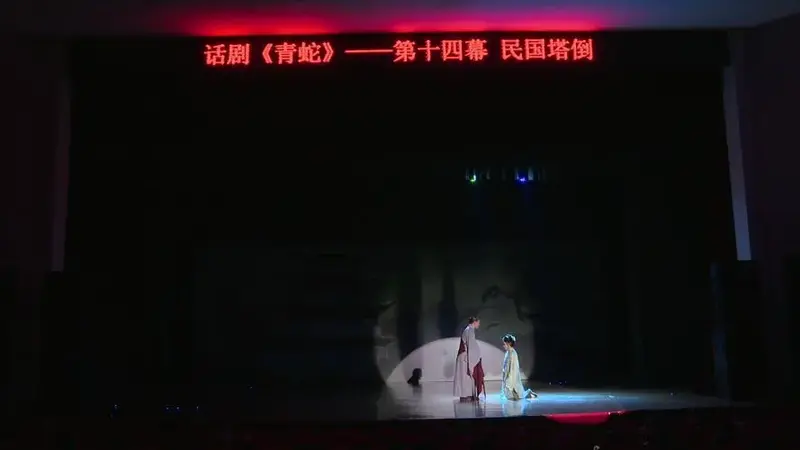

国家大剧院的水晶吊灯暗下那一刻,观众席传来此起彼伏的抽气声。舞台中央的袁泉正用脊椎完成一个违背人体工学的蜿蜒,素白纱衣下若隐若现的青色鳞片在灯光中闪烁。这不是传统认知中妖媚的青蛇,而是一个用现代肢体语言解构千年传说的实验——当42岁的袁泉遇上900岁的青蛇,一场关于女性意识觉醒的当代寓言正在诞生。

一、解构经典:从"妖"到"人"的进化论

田沁鑫导演的改编剧本彻底颠覆了传统叙事。在第三幕"断桥"场景中,袁泉饰演的青蛇没有匍匐在法海脚下,而是站在三米高的装置上发出诘问:"你们怕的究竟是妖性,还是不肯驯服的人性?"这个被重新诠释的青蛇形象,恰似当代女性处境的一面棱镜——2023年中国女性劳动参与率达61.5%的今天,那些被贴上"野心""攻击性"标签的特质,何尝不是另一种"妖气"的污名化?

袁泉在后台采访时透露,她特意研究过蛇类行为学资料:"真正的蛇类攻击前会有长达数分钟的僵直状态,这种克制比张牙舞爪更有力量。"这种科学化的角色建构方式,让她的表演呈现出奇特的矛盾美学:既有冷血动物的机械感,又带着知识女性特有的思辨气质。

二、肢体诗学:一场脊椎的叛逆

戏剧评论人林鹤发现,袁泉创造了一套全新的"蛇形语言系统":当表达警觉时,她的锁骨会先于脖颈产生0.5秒的颤动;情欲戏份不用传统的水袖缠绵,而是通过腰椎第三节的波浪式传导完成。这种突破戏曲程式的表演,让中国国家话剧院院长田弋冰感叹:"她不是在扮演蛇,而是在用人类身体证明进化论的可逆性。"

最令人震撼的是"蜕皮"场景的当代诠释。袁泉裹在二十米长的特制绸缎中,通过肌肉控制让布料如活物般蠕动脱落。这个持续8分钟的独角戏,没有一句台词,却让首演场多位观众泪流满面。北京舞蹈学院现代舞系主任高艳津子评价:"这是用后现代舞剧手法完成的女性成长隐喻,每道褶皱的舒展都是灵魂的具象化。"

三、文化涟漪:经典IP的当代转译

这版《青蛇》引发的讨论已超越戏剧范畴。在豆瓣小组"女性成长实验室"里,年轻观众自发创建了"当代青蛇图鉴",用剧中台词解构职场困境:"当男同事说你'有攻击性'时,想想青蛇的第七节脊椎。"中国传媒大学戏剧影视学院教授戴清指出:"袁泉的成功在于把文化符号变成了社会情绪的载体,那些被压抑的、未被言说的部分,通过蛇的意象获得了合法性。"

上海戏剧学院最新公布的"经典IP现代化改编"调研报告显示,这版《青蛇》在Z世代观众中满意度高达89.7%,远超传统版本。正如袁泉在谢幕时所说:"每个时代都需要自己的青蛇,今天我们演绎的不是妖精的故事,而是所有不甘被定义的灵魂。"舞台灯光熄灭时,那条游弋在当代意识深处的青蛇,才刚刚开始她的旅程。